邹承鲁:“反对”我的研究,我也全力支持

邹承鲁 (1923年5月17日—2006年11月23日),出生于山东青岛,祖籍江苏无锡。1945年毕业于西南联合大学化学系;1951年获英国剑桥大学生物化学博士学位;同年回国,历任中国科学院生物化学研究所、生物物理研究所研究员、室主任、副所长等职。生物化学家,中国科学院院士,近代中国生物化学的奠基人之一。

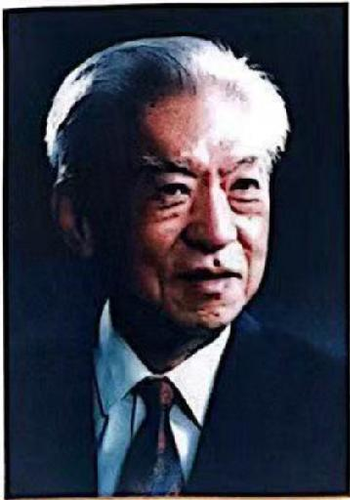

邹承鲁

(1923年5月17日—2006年11月23日)

20世纪80年代初,邹承鲁提出了“通过酶分子在变性过程中的空间结构和活性变化的比较来探讨蛋白质的空间结构和功能之间的关系”的设想。

在科学界,要大家接受一个新的观点并不容易。邹承鲁关于核糖核酸酶的研究结果发表之后,有些国际同行表示质疑。国内外不少实验室用不同的酶进行类似的变性实验,虽然多数和邹承鲁的假说相符,但也有少数科学家报道了二者同时发生甚至构象变化先于活性丧失的结果。对于各方面的质疑,邹承鲁坚持自己的科学观点,对相悖的实验结果也作出细致的解释。

更为难得的是,邹承鲁坚持“在科学研究上客观事实是唯一的依据”, 对与自己假说相反的实验现象,也非常支持开展相关研究。例如,当时有位其他单位的教授,经常报道一些相反的实验结果,但他的研究一直得到邹承鲁领导的分子酶学重点实验室的经费资助。

有时,一些负面的实验结果来自邹承鲁的同事,甚至是他的学生。邹承鲁一方面鼓励他们在科学杂志上发表论文,阐述他们得到的结论,另一方面对整个问题重新予以思考和验证,最后仍然得到了酶活性部位柔性的结论。

邹承鲁的学生居鸣从他过去的文章中发现了一处错误,向他提出,邹承鲁经过仔细思考之后,认为学生的意见是对的。他不仅向居鸣表示感谢,还请居鸣把他以前相关的文章统统看一遍,找出所有认为不对的地方。 他又特地在实验室组织了一次学术研讨会,把挑出来的问题展示给大家,让大家讨论,分析错在哪里、为什么会发生这些错误,以警示大家,也包括他自己,以后不要再犯类似的错误。

作为实验室的负责人,邹承鲁或多或少地为实验室发表的每一篇论文做过工作,但是他从来不在他没有作过重要贡献的论文上署名。

他的学生王志珍回忆道,邹先生是大家风范,宁可吃亏也决不沾别人半点光。“我做助理研究员时,自己找了材料按照自己的想法做了一个工作。遇到问题时,我去请教邹先生,得到了许多启发,但写成论文后请 他署名,他却谢绝了。”